AVANT 1914 :

VERS UNE SOLIDARITE SANS FRONTIERES

En Europe, la notion de fraternité sans bornes a évolué dans le contexte d'un idéalisme chrétien : le mythe du Bon Samaritain.

25. Et voilà qu'un légiste se leva et lui dit pour le mettre à l'épreuve: Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?

26. Il lui dit : Qu'est-il écrit dans la Loi ? Qu'y lis-tu ?

27. Il répondit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton esprit, et ton proche comme toi-même.

28. Il lui dit : Bien répondu ! fais-le et tu vivras.

29. Mais il voulut se justifier et dit à Jésus : Et qui est mon proche ?

30. Jésus reprit : Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il est tombé au milieu de bandits qui, après l'avoir dévêtu et couvert de plaies, s'en sont allés en le laissant à demi mort.

31. Un prêtre qui par hasard descendait par ce chemin-là l'a vu et s'est écarté.

32. Et pareillement un lévite en arrivant près du lieu l'a vu et s'est écarté.

33. Mais un Samaritain qui était en voyage est arrivé près de lui, l'a vu et s'en est ému ;

34. il s'en est approché et a bandé ses blessures en y versant de l'huile et du vin ; il l'a fait monter sur sa bête, l'a mené à l'hôtel et a pris soin de lui.

35. Et le lendemain il a tiré deux deniers et les a donnés à l'hôtelier en disant : Prends soin de lui et, ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour.

36. Qui de ces trois te semble avoir été le proche pour la victime des bandits?

37. Il dit : Celui qui a pratiqué la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit : Va et fais pareil.

( L'Evangile selon Luc, X, 25-37.)

1.2 Dans les traces du "Bon Samaritain"

Au Moyen Age, le chevalier errant et les ordres charitables incarnaient ce mythe. Les frères brancardiers ramassaient les blessés sur les champs de bataille. Les soeurs de charité soignaient les malades dans des hospices. Puis vint la Révolution avec son rejet de la noblesse, du clergé et de leur autorité. Au XIXe siècle, avec la marginalisation des institutions catholiques françaises, le flambeau du Bon Samaritain devait être repris par des protestants étrangers, vecteurs de nouveaux idéalismes : l'apparition d'ambulances civiles en temps de guerre, l'évolution de la profession de l'infirmière.

L'histoire de l'American Field Service commence donc en France avec les nouvelles formes d'expression du mythe du Bon Samaritain venues de l'étranger. Il en était temps.

Avant les révolutions de la fin du XVIIIe siècle, les conflits internationaux se résumaient à des combats entre petites armées professionnelles. Avec la conscription et l'avènement de grandes armées munies d'effroyables moyens de destruction, tout allait changer : l'aide médicale traditionnelle aux soldats allait s'avérer totalement inadéquate.

Le développement prodigieux donné récemment au matériel de guerre, l'introduction dans les armées du canon rayé et de la poudre comprimée, l'emploi d'une artillerie plus lourde et plus destructive ont grandement aggravé les horreurs du champ de bataille et rendu plus terrible que jamais le fléau de la guerre, déjà si terrible en tout temps. Cet accroissement des forces employées à détruire est entré comme élément de calcul dans les spéculations des philanthropes, qui voudraient fixer l'époque à laquelle, la guerre devenant un fait de plus en plus exceptionnel, la paix sera la condition normale d'une civilisation plus juste et plus humaine. Quelques plausibles et bien fondées que puissent nous sembler ces espérances, il est douteux, après les douloureuses expériences de la grand lutte américaine et du récent conflit dano-allemand, que l'ère désirée d'une entente cordiale et d'une affection mutuelle entre les nations soit autre chose qu'un rêve et une utopie, aussi longtemps que les passions des hommes et l'antagonisme de leurs intérêts resteront ce qu'ils sont aujourd'hui. Toutefois, au milieu de ces incertitudes, un coeur bienveillant peut tirer quelque soulagement de la doctrine des compensations, qui paraît exercer dans le monde moral une influence non moins universelle que celle de la gravitation dans le monde physique. Plus les mauvaises chances de mort et de blessures, avec leur terrible cortège de tortures et d'agonies, sont devenues nombreuses et redoutables dans les batailles modernes, plus aussi se sont multipliées les sympathies publiques, plus aussi s'est développée une volonté active et intelligente pour alléger les maux inséparables de la guerre et leur porter remède : plus les afflictions ont été grandes, plus les efforts entrepris pour en diminuer l'intensité ont été nobles et ingénieux.Ce mouvement de solidarité internationale humanitaire en temps de guerre, aussi civil soit-il, ne pouvait que subir l'influence des collaborateurs militaires.

(Thomas W. Evans, La commission sanitaire des Etats-Unis, son origine, son organisation et ses résultats, avec une notice sur les hôpitaux militaires aux Etats-Unis et sur la réforme sanitaire dans les armées européennes, E. Dentu, Paris, 1865, pp. i - ii.)

L'histoire des hôpitaux improvisés se rattache directement à l'histoire de la médecine militaire ; c'est à l'initiative d'un des membres les plus illustres du corps des officiers de santé de l'armée française qu'est dû l'emploi des hôpitaux sous toile et des hôpitaux baraqués en temps de guerre.Il est vrai de dire que, dans les diverses grandes guerres de ce siècle, les chirurgiens militaires, en raison de l'encombrement des hôpitaux-bâtiments, eurent recours à l'hospitalisation sous tente des blessés et des malades ; mais ce n'était là qu'une ressource extrême, un moyen exceptionnel, et, en dépit des bons résultats obtenus, l'usage de ces sortes d'hôpitaux ne fut jamais généralisé jusqu'à l'époque de la guerre d'Orient.

(Les ambulances de la Presse pendant le Siège et sous la Commune, 1870-1871, Marc, Paris 1872, p 202)

1.3 Les sociétés internationales de secours aux blessés militaires

C'est surtout à partir de la "guerre d'Orient" (la guerre de Crimée), que l'on entend parler des ambulances. (Au XVIIIe siècle, une ambulante était une petite table que l'on pouvait déplacer d'une pièce à l'autre). L'histoire des ambulances s'associe donc à l'évolution des services médicaux face au carnage des grands champs de bataille d'Europe et d'Amérique pendant la deuxième moitié du XIXe siècle.

En 1854-1855, pendant la guerre de Crimée, une Anglaise extraordinaire,

"la dame à la lampe", allait créer le mythe de l'infirmière moderne,

héroïne vêtue de blanc et non de noir, portant une croix rouge et non le

crucifix, à vocation professionnelle et non plus religieuse.

Du côté de l'Angleterre, miss Florence Nightingale ayant reçu un pressant appel de lord Sidney Herbert, secrétaire de la guerre de l'empire britannique, l'invitant à aller secourir les soldats anglais en Orient, cette dame n'hésita pas à payer de sa personne par un grand dévouement. Elle partit pour Constantinople et Scutari en novembre 1854, avec trente-sept dames anglaises qui dès leur arrivée, donnèrent des soins aux nombreux blessés d'Inkermann. En 1855, miss Stanley étant venue l'aider avec cinquante nouvelles compagnes, cette circonstance permit à miss Nightingale de se rendre à Balaklava pour y inspecter les hôpitaux. L'image de miss Florence Nightingale, la nuit, une petite lampe à la main, parcourant les vastes dortoirs des hôpitaux militaires, prenant note de l'état de chacun des malades, ne s'effacera jamais du coeur de ceux qui furent les objets ou les témoins de son admirable charité dont la tradition restera gravée dans l'histoire.Particulièrement inspiré par l'idéalisme de Florence Nightingale et d'autres protestantes anglo-saxonnes (Harriet Beecher Stowe, Elizabeth Fry), l'auteur de ces lignes, Henry Dunant (1828-1910), avait été élevé dans la plus pure tradition du protestantisme suisse. Il avait déjà initié un mouvement qui allait aboutir à la création de la YMCA, alors qu'il se trouvait sur le grand champ de bataille de Solférino, en 1859. Ce Genevois, venu en "touriste", y fut confronté à la souffrance d'innombrables soldats blessés. Ayant constaté l'insuffisance médicale, il essaya d'y remédier tant bien que mal. Son livre, Un souvenir de Solférino, écrit quelques années après, secoua les consciences européennes.

(Henry Dunant, Un souvenir de Solférino, (1862), Amsterdam 1902, p. 63)

Le soleil du 25 juin 1859 éclaira l'un des spectacles les plus affreux qui se puissent présenter à l'imagination. Le champ de bataille est jonché de cadavres d'hommes et de chevaux. Ils sont comme semés sur les routes, dans les fossés, les ravins, les buissons, les prés, surtout aux abords du village de Solférino.Dunant sut communiquer la force de ses convictions. Dès 1863, grâce à ses efforts, des Sociétés internationales de secours aux blessés de guerre s'organisèrent. Ce mouvement humanitaire aurait pour symbole la croix rouge sur fond blanc. En 1864, les signataires de la Convention de Genève entérinèrent le principe de neutralité --- symbolisé par ce fond blanc --- qui guiderait et protégerait de tels services médicaux civils et volontaires.[...45 pages de description suivent...]

Mais pourquoi rappeler tant de scènes de douleur et de désolation et causer ainsi des émotions pénibles ? Pourquoi raconter, avec complaisance, des détails lamentables et s'étendre sur des tableaux désespérants?

A cette question bien naturelle, nous répondons par une autre question.

N'y aurait-il pas moyen de fonder, dans tous les pays de l'Europe, des Sociétés de secours qui auraient pour but de faire donner, en temps de guerre, par des volontaires des soins aux blessés sans distinction de nationalité ?

(Henry Dunant, op.cit., pp. 15-60)

Dans le même temps, de l'autre côté de l'Atlantique, une guerre civile

sanglante battait son plein : la Guerre de Sécession (1861-1865).

Le service médical des armées était si mal organisé, si absolument insuffisant pour faire face aux nécessités les plus pressantes, que pendant la première année de la guerre, une large part de ses fonctions incomba forcément à la commission sanitaire.La Commission sanitaire se fit connaître partout en territoire nordiste, grâce à ses vastes campagnes financières, les foires sanitaires.

[...]

La commission sanitaire était une admirable institution née de la guerre. Comme Minerve sortit tout armée du cerveau de Jupiter, la commission était sortie tout organisée du cerveau du révérend docteur Bellows, ministre de l'église unitarienne de New York. Le docteur Bellows conçut le premier l'idée de concentrer, dans une vaste unité d'administration et d'action, les associations éparses qui s'étaient spontanément organisées pour venir en aide au service médical aux armées, mais dont les efforts isolés se traduisaient plus en bonnes intentions qu'en grands résultats.

(R. de Trobriand, cité dans R. Lemaître, La guerre de Sécession en photos, Séquoia, Paris, 1975, p. 162)

L'institution de la Commission sanitaire des Etats-Unis marque une période nouvelle dans l'histoire du monde. C'est l'acte de philanthropie le plus grandiose que l'humanité ait jamais médité et accompli. Par son influence, la société tout entière des Etats-Unis a été modifiée. C'est la grande pensée qui préoccupe l'attention publique presque exclusivement à toute autre. J'en ai eu les preuves les plus convaincantes dans un voyage tout récent que j'ai fait dans ma patrie, ma visite ayant spécialement pour but d'étudier les conditions hygiéniques des armées américaines et l'organisation de la Commission sanitaire.Ce furent donc ces deux grands mouvements humanitaires --- celui de la "Croix rouge", dont l'internationalisme était protégé par le principe de neutralité, et celui de la Commission sanitaire américaine, dont le succès était basé sur un grand soutien populaire, qui créèrent les conditions nécessaires à la conception et à l'élaboration en France d'un service d'ambulanciers volontaires américains.

(Thomas W. Evans, op.cit., p xi)

Ajoutons que l'influence de la Commission sanitaire a dépassé les frontières des Etats-Unis. En Europe, l'attention publique a été mise en éveil. C'est ainsi que dans le récent conflit dano-allemand, des comités de secours, régulièrement organisés d'après le modèle exact de ceux qui existent en Amérique, ont rendu les plus grands services.

(ibid, p xiii.)

Durant les années 1860, la colonie américaine de Paris était en contact intime avec les deux mouvements. Cette communauté regroupait des commerçants, des banquiers et des hommes d'affaires plutôt prospères, assez "rive droite", qui côtoyaient l'élite de la capitale. L'Eglise américaine, rue de Berri et l'Eglise de la Sainte-Trinité, avenue de l'Alma, servaient de lieu de rencontre à certains. D'autres se fréquentaient dans les coulisses des circuits banquiers et diplomatiques américains. En 1870, lors du siège de Paris, cette colonie créa la première Ambulance américaine, grâce aux efforts de Thomas Wiltberger Evans (1823-1897).

Evans avait quitté sa Philadelphie natale pour Paris, en 1847. Jeune, il avait manifesté plus d'intérêt pour la vie pratique que pour les études, déclarant à ses parents que son rêve était de "devenir mécanicien, savoir se fabriquer des choses." C'est ainsi qu'il choisit d'être apprenti-orfèvre.

Pendant plusieurs années, il travailla l'argent, apprenant à façonner

des objets, du cure-dents au service à thé. Pendant sa période

d'apprentissage, il fit connaissance avec des dentistes qui faisaient

appel aux services de son atelier. Peu de temps après, il façonnait

ressorts et appareils en or, en argent et en platine, ainsi que des jeux

d'instruments dentaires à manches de nacre. Ce contact avec les grands

dentistes de la ville le poussa à faire des études de médecine dentaire.

A dix-huit ans, il était étudiant à la clinique du docteur John DeHaven White, avec qui il resta deux ans. Par ailleurs, en 1844, il suivit des cours à l'Institut Médical de Philadelphie, assista en 1845 aux cours du docteur James Bryan sur la pratique chirurgicale et fit en même temps une année d'études au Jefferson Medical Collège. Il fit un internat de courte durée à Baltimore et ensuite exerça deux années avec le docteur William Van Patten à Lancaster, Pennsylvanie, où il se forgea une réputation d'expert dans l'utilisation de feuilles d'or pour les plombages.

(Milton B. Asbell, "A Century of Dentistry"", A History of the University of Pennsylvania School of Dental Medicine, 1878-1978, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1978, p. 47)

En 1847, la démonstration de son talent lui valut d'être lauréat du

Concours de l'Institut Franklin pour l'innovation en pratique

dentaire. C'est ainsi qu'il se fit remarquer par un collègue du

docteur Brewster, dentiste américain établi à Paris et à la recherche

d'un assistant. Avant la fin de l'année, Evans était à Paris, se

joignant à d'autres jeunes dentistes américains, tous prêts à partir à

l'assaut d'un marché français où officiait un nombre non négligeable de

charlatans!

Au printemps 1850, un message urgent arriva à la clinique, sommant le docteur Brewster de se rendre au plus vite à l'Elysée, où le prince-président Charles-Louis Napoléon souffrait de terribles douleurs dentaires. Le docteur Brewster étant malade, Evans fut chargé de s'y rendre. On le guida vers les appartements privés de Louis-Napoléon. S'il s'attendait à voir Brewster, le prince-président eut la courtoisie de ne pas se plaindre quand il aperçut ce jeune homme enthousiaste. Evans le soigna pendant près d'une heure et réussit à calmer la douleur. Sa manière, douce mais attentive aux détails, fit forte impression sur son patient. Sur le point de partir, Evans se fit apostropher par Louis-Napoléon: "Vous êtes jeune, mais astucieux. Vous me plaisez." Evans devait revenir le lendemain. A partir de cette date, Evans continua ses visites professionnelles auprès de Louis-Napoléon à raison d'une à deux fois par semaine jusqu'à la fin du Second Empire en 1870.Le bon docteur était un homme d'initiative.Professionnelle, cette relation était aussi amicale. Louis-Napoléon admirait la confiance et les manières sociales directes de son ami américain à qui il confia des responsabilités politiques des plus secrètes et délicates. Evans fut nommé dentiste attitré de la Cour impériale, au même titre qu'un médecin. Ce nouveau statut l'amena à soigner de nombreuses autres têtes couronnées d'Europe. C'est ainsi qu'Evans acquit sa réputation de "dentiste américain".

(ibid, p. 48)

L'activité professionnelle d'Evans a été importante. Il a préconisé un amalgame d'étain et de cadmium qu'il dut abandonner dans la suite. Il vulgarisa la prothèse en caoutchouc vulcanisé et inventa un occluseur rectificateur pour améliorer l'articulation des dentiers doubles. Il contribua à introduire à Paris l'anesthésie générale au protoxyde d'azote dont Préterre fut un très actif propagandiste. Certaines de ses aurifications ont duré plus de vingt ans. Il s'est également intéressé à la préparation de la pyroxiline, base de la celloïdine (collodion durci employé à la fabrication de dentiers).Mais son enthousiasme ne se limitait pas à sa vie professionnelle. Il monta le premier journal américain de Paris, l'American Register (ce qui l'amena à fréquenter le cercle des intimes de Stéphane Mallarmé). Il était également très engagé dans les activités de l'Eglise américaine pour qui il trouva un site où construire son temple, rue de Berri. Plus tard il en fit autant pour l'Eglise de la Sainte-Trinité. Par le biais de ses relations dans l'entourage de Louis-Napoléon, Evans contribua financièrement au Service de santé militaire pendant les campagnes de Crimée et d'Italie (ce qui lui permit d'apparaître en tenue de service sanitaire lors de certaines cérémonies officielles). Lorsqu'il s'agissait d'inviter des Américains à la Cour, on lui demandait conseil. Louis-Napoléon avait l'habitude d'envoyer ses amis personnels en mission secrète. Evans se vit donc chargé de rendre visite au président Lincoln, afin que l'empereur pût décider s'il était opportun ou non de reconnaître officiellement les Etats sudistes. Evans profita de ce séjour pour effectuer une étude sur la Commission sanitaire.

(Dechame et Huard, Histoire illustrée de l'art dentaire, Dacosta, Paris 1977, p 603)

De retour à Paris, le docteur Evans informa Louis-Napoléon qu'il était "entièrement convaincu que la fin de la guerre n'était pas loin." L'Empereur se souvint après que "lorsque le plan de campagne élaboré par Grant et Sherman m'avait été communiqué, je me rendis compte, en consultant mes cartes d'état major, que c'était le début de la fin." Le docteur put ainsi rapporter au ministre des Affaires Etrangères, "J'ai conversé continuellement avec des personnes qui jouissent de la confiance de l'Empereur et je suis pleinement convaincu que maintenant il n'existe aucune idée de reconnaissance.

(Gerald Carson, The Dentist and the Empress, Houghton Mifflin, Boston 1983, p. 90)

Ayant étudié de près ce qui avait été accompli dans le domaine de l'aide sanitaire lors de la Guerre de Sécession américaine, le docteur Evans s'entretenait avec l'Empereur Napoléon et bien souvent avec l'Impératrice Eugénie, exposant ses théories et observations.Les relations amicales qu'Evans entretenait avec le couple impérial ont sans doute influencé le soutien qu'accorda Louis-Napoléon à l'oeuvre d'Henry Dunant : la création de sociétés internationales de secours aux blessés de guerre.

(...)

Encouragé par Eugénie qui s'intéressait peu aux batailles et aux sièges mais qui était sensible à la souffrance humaine, Evans utilisait tout son temps libre à travailler avec acharnement sur un manuscrit important. Celui-ci prit forme à l'automne 1864, donnant une description détaillée de l'organisation et l'oeuvre de la Commission sanitaire américaine : il s'agissait d'une association de citoyens volontaires dont le travail complétait celui du Bureau médical de l'Armée, mais sans l'aide du gouvernement. Pour la première fois dans l'histoire, soulignait Evans, la santé et le bien être des soldats communs suscitaient une attention particulière.

(...)

En 1865, le docteur faisait éditer son livre dont le titre, d'une longueur exagérée, exprimait avec exactitude sa pensée : La commission sanitaire des Etats-Unis: son origine, son organisation et ses résultats: avec une notice sur les hôpitaux militaires aux Etats-Unis et sur la réforme sanitaire dans les armées européennes.

(ibid, pp. 92-93)

Cette idée allait bientôt faire ses preuves.

En 1867, conjointement à l'Exposition universelle, une convention internationale des "sociétés de secours" se tint à Paris. Plusieurs pays apportèrent du matériel de secours médical. Les Américains exposèrent même une ambulance, témoignage de leur expérience sur les champs de bataille de la guerre de Sécession.En juin 1866, éclata la guerre entre la Prusse et l'Autriche.

Le vieil Empire autrichien a des lenteurs solennelles : il n'y a point encore, à Vienne, de Société de secours aux blessés; le gouvernement n'a point encore adhéré à la Convention de Genève. Il en va tout autrement du côté prussien. Les sociétés de la Croix-Rouge y sont admirablement organisées ; la Convention de Genève est connue de tous. On va donc voir la différence. Elle est éclatante. D'un côté, un Service de santé insuffisant ; de l'autre, des médecins et des infirmiers militaires auxquels viennent s'ajouter de nombreuses équipes parfaitement formées et admirablement équipées. Le gouvernement prussien fait appliquer à la lettre la Convention de Genève, sans exiger de réciprocité de la part de l'ennemi. Le bilan s'inscrit en vies humaines. Il est si éloquent qu'avant même la fin de cette guerre de sept semaines, l'Autriche adhère à la Convention de Genève.

(Pierre Boissier, Henry Dunant, Genève 1974, pp. 16-17)

"Déjà en 1865," dit Evans, "j'avais l'idée de rassembler, à mes propres frais, une collection des inventions ayant permis à la Commission sanitaire d'obtenir ses merveilleux résultats." Selon les estimations d'Evans, les efforts des "Sanitariens" américains avaient sauvé la vie d'une centaine de milliers d'hommes. Le docteur Evans prit donc contact avec inventeurs et fabricants aux Etats-Unis et envoya son ami, le docteur Crane pour s'occuper de la sélection et de l'envoi des objets. Le résultat fut une impressionnante collection de livres médicaux, de documents, de photographies, d'appareils et de matériel exposant l'oeuvre de la Commission sanitaire.Evans pouvait mener à bien son oeuvre philanthropique grâce à une fortune accumulée à la suite d'astucieuses spéculations immobilières fondées sur une connaissance privilégiée des projets du baron Haussmann. Il possédait ainsi une magnifique maison à l'angle des avenues Impératrice (aujourd'hui Foch) et Malakoff. C'est là où, après la défaite de Louis-Napoléon à Sedan et la chute du second Empire, l'Impératrice vint se réfugier.La Commission avait prévu de participer à la grande exposition universelle de Paris en 1867, mais le gouvernement américain refusa de coopérer. Pour combler ce vide, le docteur Evans se présenta avec sa collection. La France lui accorda une place dans l'exposition, Evans se chargeant des frais de transports à partir des Etats-Unis ainsi que de la construction d'un bâtiment sur le site du Champ-de-Mars.

(Gerald Carson, op.cit., p. 98)

Mais l'impératrice ? De bonne heure, le 4, elle a entendu la messe et prié dans son oratoire, visité les blessés soignés aux Tuileries, puis reçu Trochu, qui s'est enfin décidé à venir :"Madame, lui dit-il, voici l'heure des grands périls. Nous ferons ce que nous devons." Il eût fort en peine de dire quoi.

Elle préside ensuite un conseil assez incohérent où les uns lui proposent d'abdiquer en faveur de l'assemblée élue, les autres de mater cette révolution grondante, ou de transférer le siège du pouvoir en province... Finalement, on retient un projet que le Corps législatif rejetera d'emblée. Eugénie, avec ses jumelles, observe la foule qui grouille à la Concorde. Elle demande au général Mellinet :

"Général, peut-on défendre les Tuileries ?"

- J'ai peur que non, madame.

- Surtout, qu'on ne tire pas, sous aucun prétexte. Je ne veux pas qu'une goutte de sang soit versée."[...]

D'un instant à l'autre, les grilles peuvent être forcées, le palais envahi. [...]

Alors elle embrasse la maréchale Canrobert et ses dames d'honneur, en larmes, met un chapeau, un manteau sombre, noue sous son menton les brides d'une capote noire, prend le bras de Metternich. On remonte dans les appartements pour traverser le Louvre par la galerie d'Apollon et l'escalier du musée égyptien et gagner la sortie du côté de la place Saint-Germain-l'Auxerrois. Nigra est auprès d'elle, avec Mme Le Breton, la soeur de Bourbaki.Sur le trottoir, des bandes de vociférants les frôlent, conspuant Badinguet et l'Espagnole. Alors, bizarrement, les deux ambassadeurs s'éloignent pour aller chercher une voiture ; Mme Le Breton prend peur, hèle un fiacre, y poussa sa souveraine et donne l'adresse d'un ami, Besson, conseiller d'Etat, boulevard Haussmann.

Elles ne trouveront pas Besson, ni de Piennes, chambellan, qui n'est pas non plus chez lui, avenue de Wagram. Eugénie pense à son dentiste américain, le docteur Evans, à l'angle des avenues Impératrice et Malakoff. Il est absent lui aussi, mais elles peuvent l'attendre dans sa bibliothèque où il les trouve à six heures.

"Je ne suis plus heureuse, lui dit-elle : les mauvais jours sont venus et on m'abandonne. Vous seul pouvez me sauver, me donner les moyens de passer en Angleterre."

Evans la sauvera. Avec l'aide de son compatriote, le docteur Crane, il lui procurera le lendemain matin un landau, et tous deux accompagneront les deux femmes voilées sur la route de Deauville. [...] A la porte Maillot, les Américains donnent leurs noms et le chef de poste les salue. On franchit Saint-Germain, Meulan. Evans va chercher du pain et du saucisson. Le Journal officiel annonce la République proclamée, et Trochu président du gouvernement. [...] On change d'équipage à Mantes, à Pacy-sur-Eure. On passe la nuit dans une pauvre auberge à la Rivière-Thibouville. Décidément personne ne les poursuit. On prend le train jusqu'à Lisieux, puis une autre voiture. Dans l'après-midi du 6, c'est Deauville, mais c'est la tempête, et les bateaux ne sortent pas. Par chance, un petit yacht, la Gazelle est à quai, appartenant à un officier anglais, Sir John Burgoyne. Carrément, Evans s'adresse à lui, lui demande de prendre à bord l'impératrice en détresse.

La mer est épouvantable, mais Lady Burgoyne insiste, trop heureuse d'offrir à Eugénie et à Mme Le Breton l'unique cabine dont elle dispose. Après une nuit de navigation périlleuse - la Gazelle faillit bel et bien disparaître dans les flots -, on entre dans la rade de Ryde. Ruisselants d'eau, les voyageurs ont peine à trouver un hôtel qui veuille les accueillir. Ils parviennent pourtant à gagner Hastings en chemin de fer. L'impératrice séjournera une douzaine de jours au Marine Hotel, puis s'installera à Chislehurst, à vingt minutes de Charing-Cross, dans une propriété qu'Evans a louée pour elle. Son fils ne tardera pas à l'y rejoindre, et, vers le milieu de mars, l'empereur, libéré de Wilhelmshöhe.

(Alain Plessis, De la fête impériale au mur des fédérés, Seuil Paris 1975, pp. 132-134)

1.6 La première Ambulance américaine

La veille de la déclaration de guerre, le docteur Evans provoqua une réunion des représentants de la colonie américaine à Paris. Vingt-cinq d'entre eux, réunis à son bureau, formèrent le Comité sanitaire international américain. Le docteur Evans fut nommé président et son collègue de longue date, le docteur Crane, secrétaire. Il commanda aussitôt dix tentes conformes aux normes de l'Armée américaine par l'intermédiaire de son ami, l'avocat new-yorkais Horace Ely. En réalité, Evans avait l'intention de créer un hôpital de campagne sous toile, mieux adapté que les églises et autres édifices publics traditionnellement affectés à la réception des malades et blessés. On décida de choisir un emplacement à Paris, sachant que les Allemands risquaient d'avancer rapidement, ce qui fut effectivement le cas.

(Carson, op.cit , p. 107)

Les Prussiens firent donc le siège de Paris. Encore une fois, ils respectèrent les termes de la Convention de Genève. (On compta parmi les volontaires de la Croix-Rouge du côté prussien [à Strasbourg] la célèbre infirmière américaine de la guerre de Sécession, Clara Barton, fondatrice, onze ans plus tard, de la Croix-Rouge américaine.)

Par contre, du côté français, la Convention de Genève semblait avoir été oubliée. Mais Henry Dunant, qui se trouvait alors à Paris, réussit à faire publier les termes de cette convention dans le Journal officiel puis dans les grands quotidiens de la capitale. Dès le lendemain, le secours aux soldats blessés devint à la mode : la ville, pavoisée de drapeaux blancs ornés d'une croix rouge, voyait apparaître une profusion d'ambulances volontaires. La plus estimée allait être celle du docteur Evans, qui avait mis son matériel à la disposition du docteur Swinburne, médecin sanitaire américain durant la guerre de Sécession.

Le prince de Bauffremont, patient du docteur Evans et ami de l'Impératrice, fit don d'un terrain mal drainé envahi par les mauvaises herbes. L'entrée du terrain donnait sur l'avenue de l'Impératrice, face à Bella Rosa [demeure du docteur Evans] à l'endroit où l'avenue amorçait une légère descente vers les fortifications. Les premières tentes furent érigées le premier septembre. Un immense drapeau américain fut emprunté à Bowles Frères et Cie, maison de banquiers américains, les journées ensoleillées de début septembre furent consacrées à l'installation des tentes et au graissage des roues de wagons ambulanciers. Des dames américaines, portant le brassard de Genève, parcouraient les grande rues de Paris, faisant la quête pour les blessés grâce à un petit sac attaché au bout d'une perche. Les gens aisés donnaient des napoléons d'une valeur de vingt francs, ouvriers et grisettes y allaient de quelques sous. Cependant, le gros des contributions fut le fait du docteur Evans. Ce dernier calcula, en 1873, que pendant la période du fonctionnement de l'ambulance, il avait tiré environ 1,25 million de francs, (soit 250.000 $US) de son compte à la banque Rothschild .

ibid, pp 107-108Le campement fut entouré d'une bordure de jeunes pins et sapins censés "purifier l'air" et des conifères furent plantés au beau milieu du terrain. Une ambiance lumineuse et gaie émanait de toutes ces tentes blanches, des stores multicolores, des allées de gravier et des plate-bandes fleuries, des orangers ou grenadiers plantés dans des bacs verts. Le drapeau de la Croix-Rouge et le pavillon américain flottaient au sommet de deux grandes hampes. On trouvait aussi un piano, plusieurs oiseaux chanteurs, un chat gris et noir, un chien jaune et quatre vaches.

Les installations attenantes comprenaient des baraques, une cantine, un lavoir, un dépôt, et divers bureaux dont un pour le chirurgien, un pour le comité, d'autres pour les volontaires et les dames qui étaient infirmières, ou qui cuisinaient, faisaient la lecture aux patients, leur écrivaient des lettres, les distrayaient avec des parties de dames ou de backgammon. Les wagons ambulanciers étaient le domaine de jeunes Américains enthousiastes qui faisaient office, selon Evans, de fil conducteur entre l'Ambulance et l'ensemble de la colonie américaine résidant à Paris. C'est souvent en chantant que ces jeunes hommes accomplissaient leurs tâches, surtout aux moments de plus grand danger. Ils interprétaient ainsi En marchant à travers la Géorgie au plus grand étonnement des soldats français et allemands, dont l'objectif immédiat était de s'égorger.

ibid, p. 109

Dans d'autres ambulances et hôpitaux, les blessés périrent en grand nombre en raison des mauvaises conditions sanitaires. C'était loin d'être le cas dans les tentes bien aérées de l'Ambulance américaine. Alistaire Horne raconte dans Le siège de Paris que certains officiers français portaient sur eux un carton précisant leur volonté d'être emmenés à l'Ambulance américaine en cas de blessure.

Dans l'ensemble, les ambulances parisiennes ne présentaient guère de progrès sur ce qu'on avait vu en Crimée et ce qui pouvait le plus ressembler à Florence Nightingale, c'était l'ambulance américaine, qui devait son existence au docteur Thomas Evans, l'élégant et entreprenant dentiste qui avait aidé l'impératrice Eugénie à fuir Paris. Après la grande exposition de 1867, il avait, pour on ne sait quelle raison, acheté toute la collection de matériel médical provenant de la guerre de Sécession et, au début des hostilités, il organisa une ambulance qu'il dota de tout ce matériel moderne, en donnant en outre dix mille francs. Le directeur en fut le docteur Swinburne, qui avait l'expérience de la guerre de Sécession. Celle-ci avait démontré que la façon la plus efficace de combattre la septicémie consistait à assurer une ventilation parfaite. Au grand étonnement des Français, avec leur horreur native des courants d'air, l'ambulance abritait ses deux cents blessés sous des tentes ouvertes, chauffées par un poêle central, enfoncé dans un trou, qui séchait et chauffait le sol au-dessous de la tente. Les résultats furent miraculeux : alors que quatre amputés sur cinq mouraient dans l'atmosphère purulente du Grand Hôtel, quatre sur cinq survivaient dans l'ambulance de Swinburne.

Les journalistes britanniques ne cessaient de chanter les louanges de celui-ci. Même le docteur Alan Herbert, qui opérait à l'ambulance de Wallace, admettait que celle des Américains était "une des merveilles du jour". Elle arrivait toujours la première sur le champ de bataille, d'après Bowles. Lors de la "Grande Sortie", elle ramena quatre-vingts blessés dont l'un mourut entre les bras du fils de Washburne ; dans un engagement ultérieur, une de ses voitures fut touchée par des obus prussiens. Sa renommée s'enfla vite. "Le rêve de tout soldat français, écrivit Labouchère, est d'être transporté à cette ambulance s'il est blessé. Ils semblent avoir le sentiment que, même si leurs jambes sont arrachées, l'habilité des Esculape des Etats-Unis les fera repousser." Sans doute exagérait-il, mais l'efficacité de l'équipe Evans-Swinburne fut incontestable, et les Parisiens leur en eurent une gratitude infinie qui s'étendit aux Etats-Unis.

Alistaire Horne, Le siège de Paris, Plon, Paris, 1967, pp.146-147

1.7 Les premiers étudiants américains à l'étranger

Depuis longtemps, des étudiants se sont déplacés pour poursuivre leurs études ailleurs. Dans la dernière moitié du XIXe siècle, Paris devint la Mecque des jeunes Américains désirant parfaire leurs connaissances dans le domaine de l'art, que cela soit en peinture, sculpture ou architecture. Certains, bien entendu, se dirigeaient vers l'Italie ou l'Allemagne, mais à la fin du siècle, la prédominance de l'Ecole des Beaux-Arts et des ateliers de Paris était acquise.

La véritable ruée de jeunes hommes et femmes venus étudier l'art en France et particulièrement à Paris, ruée initiée sous le Second Empire et qui se tarira tout à fait avec la Seconde Guerre Mondiale, est un phénomène sans équivalent dans les autres disciplines. Cette attirance pour la France s'explique par la conjonction de nombreux facteurs : la richesse croissante des Etats-Unis et son désir d'entrer dans l'arène culturelle internationale, la promotion des arts en France sous Napoléon III, et enfin les incitations prodiguées aux plus jeunes par ceux qui en sont revenus. Si les Salons existaient bien avant Napoléon III, en revanche le Second Empire donne une nouvelle image de la France, luxueuse et moderne, patrie des arts et terre où la manne des commandes artistiques et achats de l'Etat semble se répandre comme nulle part ailleurs. Le prestige de l'Ecole des Beaux-Arts --- surtout après la réforme de 1863 --- surpasse peu à peu celui des Académies de Londres, Munich et Düsseldorf et attire les jeunes aspirants artistes d'Outre-Atlantique. Enfin, l'atmosphère créative de Paris d'Haussmann puis de la Troisième République qui se couvre de bâtiments nouveaux, de sculptures nouvelles ; le respect pour les métiers d'art ; l'attention portée par la public et les média aux expositions ; l'esprit d'émulation qui règne dans les écoles --- tout ceci enthousiasme des jeunes gens venus d'un pays où l'on n'accorde que mépris à l'art contemporain indigène.

Véronique Wiesinger, "Quelques idées générales", Le voyage de Paris, les Américains dans les écoles d'art 1868-1918; Editions de la Réunion des musées nationaux, Paris 1990 ; pp 13-14

Ces jeunes artistes américains furent les précurseurs des échanges interculturels. Originaires d'un pays en pleine expansion, ils venaient des couches privilégiées de la société américaine, francophiles pour deux raisons contradictoires : réaction à l'ancienne domination politique anglaise et conformité à leurs "cousins" anglais pour qui, historiquement, la France était synonyme de culture. Pendant les premières années de la nouvelle république des Etats-Unis, l'art autochtone se limitait à l'artisanat et à l'esthétique d'objets utilitaires. Les beaux arts, par contre, devaient être importés, d'où le souci des classes "cultivées" de retourner en Europe afin de parfaire leurs connaissances de l'art.

Le taux de change favorable et l'absence de frais de scolarité (exception faite d'une modeste allocation dans les ateliers "extérieurs" situés hors de l'enceinte de l'Ecole) encouragent les jeunes Américains à partir. Toutefois un long séjour à l'étranger représente un important investissement de temps et d'argent. La plupart de ces jeunes gens proviennent donc de milieux aisés ; certains font même partie de l'upper crust, comme Lloyd et Whitney (1864-1943) Warren, cousins des Vanderbilt.

Isabelle Gournay, "Les Etudiants américains en architecture à l'Ecoles des Beaux-Arts", dans Les Américains dans les Ecoles d'Art 1868-1918, Réunion des musées, Paris1990, p 49

L'enthousiasme francophile qui se généralisa ensuite chez certains

Américains est né non seulement de ce désir de découvrir la culture

européenne, mais aussi de la découverte de la culture française vécue

au quotidien.

Dans mes débuts à l'école j'étais le seul Américain de la classe, et c'est à cause de cela que j'adoptais peu à peu les manières françaises. Mes amis étaient tous des étudiants français et ma façon de penser, en art ou autre chose, était influencée par eux. Se mettre ainsi dans la peau d'une autre nationalité permet d'élargir beaucoup son point de vue, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me félicitais de vivre en France.

William Sartain (1843-1924), dans une lettre de 1873, cité par Véronique Wiesinger, "Souvenirs de Paris", Les Américains dans les Ecoles d'Art, op.cit. , p. 26

Cette tendance commença à s'instituer pendant les dernières décennies du XIXe siècle.

Les bourses d'études ne sont créées que tardivement, et encore

sont-elles peu nombreuses (Alexander Phimister Proctor remporte la

première Rinehart Scholarship en 1896, et Willard Dryden Paddock la

première bourse du Pratt Institute en 1895).

Véronique Wiesinger, "Les élèves sculpteurs américains à Paris", Le Voyage de Paris, p 62

1.8 Les premiers échanges universitaires

Après la guerre de Sécession, les Etats-Unis, en pleine expansion

industrielle et forts de leur conquête de l'Ouest, devinrent une nation

moderne dont l'ambition se traduisit par la guerre hispano-américaine

de 1898. En France, sous la Troisième République, on commençait à

comprendre l'intérêt qu'il y avait à créer des liens avec cette

"république soeur". Nombre de ces liens se tissèrent par le biais de la

petite colonie américaine de Paris.

Un Comité franco-américain avait été organisé à Paris sous la direction du ministère de l'Instruction publique, en vue de créer des grades universitaires pour les étudiants américains à Paris. A une réunion chez le Dr. T.W. Evans, le 8 juillet 1895, il fut décidé de former un comité local d'Américains pour favoriser ce mouvement. Ce comité fut nommé "The Paris-American University Committee", à une rénions qui eut lieu chez le Dr. Evans le mercredi 19 juillet 1895. Evans fut nommé président de ce comité, créé pour coopérer avec le Comité franco-américain, pour aider à l'extension des privilèges universitaires français aux étudiants américains, et pour favoriser leurs intérêts dans leurs relations avec les universités de France. [...]A l'époque, l'élite du pays était en grande partie constituée de diplômés des grandes universités de la Ivy League, Harvard en tête. Ces universités, calquées sur le modèle anglais, donnaient une importance considérable à la solidarité entre anciens élèves. La francophilie des grandes universités américaines, malgré la présence de quelques professeurs allemands, aura une grande influence sur l'adhésion de l'élite américaine à la cause française, dès le début de la Grande Guerre.

Le débat continue tout le long de l'année 1896 et au delà. L'American Register, du 26 décembre 1896 : "Le Conseil universitaire, à sa réunion de lundi dernier [21 décembre] adopta une résolution, qu'un comité fût nommé pour étudier l'institution d'un diplôme à être conféré aux étudiants étrangers, plus spécialement aux étudiants américains, qu'ils puissent emporter comme preuve de leurs études et de leurs connaissances acquises à Paris". Toutes ces discussions devaient aboutir à la création du doctorat de l'Université de Paris.

Henri Mondor et Lloyd James Austin, La correspondance de Stéphane Mallarmé, Gallimard, Paris vol VII, p. 307

C'est à la fin du XIXe siècle et dans les premières années du XXe siècle que commencent à être mis sur pied les premiers échanges des professeurs d'université. Les premières initiatives sont parties de l'Université Harvard. Le "Cercle français" de cette université, constitué en 1886 pour jouer des pièces classiques, invite chaque année à partir de 1898, un conférencier français grâce à une fondation créée par un ancien étudiant de l'université, fortuné et très francophile, James Hazen Hyde. René Doumic, de l'Académie française, est le premier conférencier du cercle français de Harvard.

Y.H. Nouilhat, France et Etats-Unis, août 1914-avril 1917, Sorbonne, Paris 1979 ; p. 62

Déjà centre du monde médical au siècle des Lumières, la France se situait, à la fin du XIXe siècle, à la pointe de la médecine moderne, ceci grâce aux travaux de Claude Bernard (1813-1878), de Louis Pasteur (1822-1895) et de Pierre (1859-1906) et Marie (1867-1934) Curie. Néanmoins, ce type de soins n'était pas nécessairement accessible aux étrangers de passage en France ou aux étrangers sans ressources.

A Paris, les étrangers, isolés ou mal informés, sont ---involontairement --- tenus à l'écart de tels progrès. Parmi eux de nombreux Américains - étudiants, touristes, voyageurs, résidents - qui vivent dans le -- provisoire avec de petites économies ou de faibles revenus. Au début du vingtième siècle, on dénombrait à Paris, aux mois forts de l'été, jusqu'à cent mille Américains. Nombreux étaient ceux qui occupaient des chambres d'hôtel plus ou moins confortables, plus ou moins saines... Sur le plan sanitaire, le gouvernement américain n'avait rien prévu pour ses ressortissants en France. Aucune protection sociale ne pouvait leur venir en aide en cas de maladie. Dans les meilleurs cas, les Américains malades faisaient appel à des associations charitables, mais beaucoup essayaient de se soigner par leur propres moyens... ce qui, à l'époque, débouchait souvent sur de véritable drames.

Nicole Fouché, Le mouvement perpétuel, histoire de l'Hôpital américain de Paris 1906-1989, manuscrit inédit, pp 8-9.

En 1904, un médecin de la colonie américaine, le Docteur A.J. Magnin, et un de ses amis, Harry Van Bergen, conçurent l'idée de créer un hôpital américain. En 1906, le projet commençait à prendre forme avec l'appui de membres influents de la colonie. Personne dans ce groupe n'ignorait la réputation de la première Ambulance américaine. Certains connaissaient les oeuvres charitables des temples américains : le dispensaire pour étudiants américains de l'Eglise de la Sainte-Trinité et la Mission médicale montée par l'Eglise américaine entre 1881 et 1883.

En septembre 1881, une mission médicale est établie au 59 rue Letellier à Grenelle, sous la direction du docteur Henry R. Darcus. Le personnel se compose d'un prédicateur et de bénévoles. Deux fois par semaine, le docteur Darcus tient un dispensaire gratuit. Il prescrit des ordonnances à 300-400 personnes par mois.

Joseph W. Cochran, Friendly Adventurers, Brentanos, Paris 1931; pp. 110-111

Le Centre pour étudiants et artistes vit le jour en 1890, à l'époque du

dernier ministre plénipotentiaire en France, Whitney Reid, juste avec la

mise en place de l'Ambassade. En effet, Mme Reid souhaitait venir en

aide à ses jeunes compatriotes étudiant à Paris. Elle acheta une

propriété située entre les rues de Chevreuse et de la Grande Chaumière

et fit aménager la maison - un admirable vieux bâtiment datant de

l'époque de Louis XIII - en une auberge et un club destinés aux

Américaines, étudiantes ou artistes. Elle accorda également au

docteur Morgan, pasteur de l'église de la Sainte-Trinité, la permission

d'ériger sur cette propriété la petite chapelle de St

Luc-dans-le-Jardin, que des générations d'étudiants allaient surnommer

affectueusement "la petite église d'étain". En même temps, le

docteur Morgan fonda dans le voisinage l'Auberge de la Sainte-Trinité,

dotée d'une clinique ; l'auberge, sous la direction de la

diaconesse J Carryl Smith, et la clinique sous celle du docteur Crosby

Whitman. A cette époque lointaine, avant même l'existence de

l'hôpital américain à Neuilly, on peut facilement comprendre l'immense

valeur que représentait une telle clinique dans un pays étranger pour

des étudiants américains dont nombreux ne vivaient que de moyens très

modestes.

W.S. Scott, A Crusading Dean, Herald, Farnham 1967, p 61

A la veille de la fête nationale américaine du 4 juillet 1907, les

administrateurs de l'Association de l'Hôpital américain à Paris

passèrent à l'acte en achetant une propriété (y compris bâtiment et

dépendances) à Neuilly-sur-Seine, à l'ouest de Paris. Deux ans

après, ils auraient transformé le bâtiment en hôpital.

L'idée des fondateurs n'est pas de faire du profit. Au contraire, ils

souhaitent faire oeuvre de bienfaisance en offrant aux Américains de

France - voire d'Europe - qui le désirent, quel que soit leur revenu,

le bénéfice des derniers développements de la médecine et de la science,

gratuitement si nécessaire. Pour financer leur entreprise, ils

décident de faire appel, aux Etats-Unis et en France, à la générosité

légendaire du peuple américain.

Nicole Fouché, op.cit., p. 12

En septembre 1909, l'Hôpital est prêt. Le 28 octobre, Henry White,

ambassadeur des Etats-Unis en France, Gaston Doumergue, ministre de

l'Instruction publique française (futur président de la République), et

un certain nombre de représentants du corps médical et du monde

américain de Paris, assistent à l'inauguration de l'Hôpital. C'est une

magnifique réussite pour Van Bergen et Magnin.

ibid., p. 16

Après un retard dû aux inondations de janvier, l'Hôpital américain de Paris, rue Chauveau à Neuilly-sur-Seine, reçut son premier patient le 30 mars 1910.

Le 3 août 1914, la France se lançait dans la Grande Guerre. L'ambassadeur américain, Myron T. Herrick, entra en action dès le début des hostilités.

Longtemps avant la guerre un petit hôpital américain avait été organisé à Paris. Il était moderne, bien aménagé et avait une excellente direction. Il était destiné aux seuls Américains. Aussitôt après la déclaration de guerre les directeurs décidèrent d'offrir l'hôpital pour y soigner les blessés. Voici le récit laissé par M. Herrick :

"Dans les premiers jours de la guerre, alors que nous formions un comité pour soigner des Américains en Europe, le docteur Magnin, notre médecin personnel, vint un jour à l'ambassade et me suggéra d'aménager son hôpital pour y recevoir des blessés. Il me dit que tel était le désir des directeurs sur l'autorité desquels il s'appuyait. Il pensait que nous pourrions mettre des tentes dans le grand jardin afin de soigner un certain nombre de blessés ; j'approuvai son idée et nous allâmes rendre visite au docteur Février, directeur du Service de Santé. Celui-ci avait des idées larges et quand il entendit nos propositions il nous demanda si nous ne préférerions pas prendre le lycée Pasteur à Neuilly, pour y installer notre hôpital. Aucune des organisations de la Croix-Rouge ne pourrait se charger de cette fondation importante. Il pensait que nous autres Américains serions capables d'une telle entreprise. Nous lui dîmes que nous allions envisager la question. "[...]

"Dans les organisations officielles, un précédent est toujours utile pour parer à toute critique. C'est le cas pour notre ambulance. Un hôpital américain pour les blessés avait été créé à Paris pendant la guerre de 1870. [...] L'histoire de cet hôpital fut glorieuse et nous espérions l'égaler, mais nous ne nous doutions pas du long effort que nous aurions à fournir." [...]

"J'ai même entendu dire que des soldats anglais, avant d'aller à la bataille, avaient mis une note dans leur poche, demandant à être envoyés à l'ambulance américaine s'ils étaient atteints. Mais peut-être est-ce là une aimable exagération.

T.B. Mott, Souvenirs de Myron T. Herrick, Plon, Paris 1930; pp. 87-92

La "réincarnation" de la célèbre Ambulance américaine n'allait pas chômer. C'est ainsi que, jusqu'à la fin de la guerre, le lycée Pasteur, dont elle occupait le bâtiment, allait tenir ses cours dans diverses pensions et autres cafés.

Le Lycée de Neuilly, dont l'ouverture sous la direction du Proviseur Fleureau avait été prévue pour le 1er octobre 1914, fut transformé dès le début de la guerre 1914-1918, en hôpital militaire auxiliaire dont les Américains assurèrent le fonctionnement.

Jusqu'à l'entrée en guerre de l'Amérique, tout le personnel de cet hôpital fut composé de volontaires. C'est l'organisation qui existait quand, un jour du moi de juin 1917, on me transporta en assez mauvais état dans une classe du rez-de-chaussée donnant sur la rue Perronet. Nous étions là une douzaine de blessés gravement atteints (car on ne s'occupait en principe à l'ambulance américaine que des gens en valant vraiment la peine ! ) L'organisation matérielle était parfaite, une propreté méticuleuse régnait dans la place et dès sept heures du matin, on commençait à astiquer ! --- A chaque salle (en principe une classe), étaient affectés deux infirmières et un infirmier --- Ce luxe de personnel et de moyens était, bien entendu, inconnu des hôpitaux militaires français ; aussi étions-nous choyés et cela d'autant plus que notre état demandait plus de soins. Après l'enfer du front, c'était le paradis !

M. Lasserre, cité dans 1914-1989, Soixante-Quinzième Anniversaire du Lycée Pasteur, Lycée Pasteur, tirage privé, Neuilly-sur-Seine, 1989

Dès 1868, le docteur Evans avait identifié un obstacle majeur au soin d'un blessé de guerre, à savoir : l'inefficacité des moyens de transports routiers.

Dans tous les cas, le gaspillage d'énergie en wagons, chevaux et hommes est forcément considérable. Il est même démesuré dans la plupart des armées européennes, puisque dans la majorité des cas, il faut trois à quatre chevaux pour tirer une ambulance.

Thomas W. Evans, Report on Instruments and Apparatus of Medicine, Surgery and Hygiene; Surgical Dentistry and the Materials which It Employs: Anatomical Preparations; Ambulance Tents and Carriages, and Military Sanitary Institutions in Europe, Government Printing Office, Washington, 1868.

Cependant, la solution allait venir du développement du moteur à combustion.

La révolution la plus grande qui se soit produite dans le service de santé de première ligne est la substitution des voiture-automobiles aux voitures à traction animale avec lesquelles nous sommes entrés en campagne. Le branle fut donné par l'initiative privée. Le monde parisien, habitué au luxe des automobiles, s'émut de la pauvreté des armées. L'Automobile-Club, présidé par l'amiral Percin, se chargea de faire transformer en voitures ambulances deux cents voitures réquisitionnées par le ministère de la Guerre. L'Union des Femmes de France offrit de son côté douze châssis Panhard aménagés avec des appareils Lemaître. L'Amérique et l'Angleterre nous vinrent également en aide. [...]

Les types des voitures étaient un peu disparates au début ; les marques de différents noms. il est inutile de rappeler tous les essais qui ont visé à l'adoption du genre de voiture le plus commode au transport des blessés couchés et assis. C'est un matériel en incessante transformation qui peut aboutir demain à un degré de perfectionnement insoupçonné et duquel il est bon de n'avoir pas qu'un modèle. La campagne a montré quelles voitures légères de Ford se faufilent très aisément à l'avant et montent sans accroc jusqu'aux postes les plus avancés. C'est le type de voiture de première ligne.

A. Mignon, Le service de santé pendant la guerre 1914-1918, Masson, Paris; tome IV, p. 375

Les petites Fords nécessitaient surtout un bon conducteur.

Il restait au Service Automobile à remplir une tâche encore, la plus lourde et la plus grave peut-être, mais aussi la plus belle et la plus noble : l'enlèvement des blessés. Il se confiait à ses sections sanitaires. [...] Leur travail fut extrêmement pénible ; et, si l'existence de l'automobiliste du front a toujours été pleine de fatigue et exempte de confort, on peut dire que le conducteur de sanitaire eut le privilège de connaître, mieux encore que ses camarades, la vie de l'avant dans toute sa rigueur ; et c'est pourquoi le personnel de ces sections avait fini par constituer une véritable élite, dont les mérites, d'ailleurs, étaient reconnus, après chaque affaire, par un nombre imposant de citations.

C'est que les sanitaires, qui ne devaient aller, en principe, que jusqu'aux postes avancés des G.B.D. (groupes de brancardiers divisionnaires) montèrent chercher les blessés jusqu'aux postes de secours, dans des terrains marmités par l'ennemi, à travers, souvent, des tirs de barrage et des vagues de gaz, qu'il leur fallait franchir à découvert. Ajoutez à cela l'obscurité, les cris des blessés que les cahots mettaient au supplice, le masque, qui gênait terriblement pour conduire ! Et le conducteur, cependant, se rendait compte, plus que partout ailleurs, de l'importance du rôle qu'il jouait : ne tenait-il pas entre ses mains, constamment, la vie de centaines de blessés qu'il pouvait sauver par son sang-froid et sa promptitude ?

Paul Heuzé, "L'automobile dans la guerre", Illustration, n°3961, 1 fev 1919, p. 127

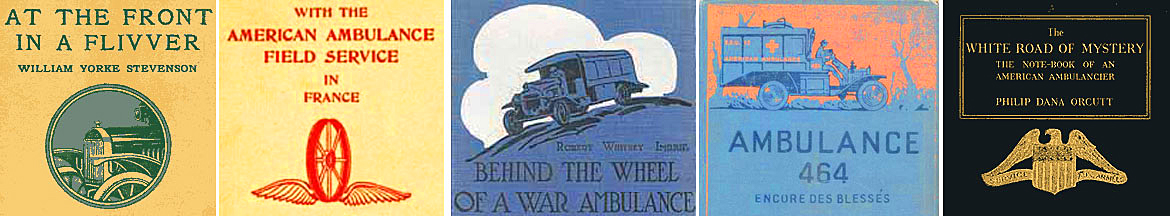

En août 1914, un service de voitures ambulances, l'American Volunteer Motor Ambulance Corps, était organisé à Londres par Richard Norton, achéologue réputé et fils du célèbre professeur Charles Eliot Norton de Harvard. Avec le concours des écrivains Edith Wharton et Henry James, des amis de son père, Norton associa son corps d'ambulanciers à la Croix-Rouge britannique et à l'Ambulance de St. John.

Henry James s'investit de la même façon au service de l'activité spécifiquement américaine qui s'organisait en Angleterre pendant les tout premiers jours de la guerre, avant même l'entrée en guerre des Etats-Unis qui aurait lieu après sa mort. James accepta de présider l'American Volunteer Motor Ambulance Corps en France. Richard Norton, fils de son vieil ami Charles Eliot Norton et ami de Mme Wharton, s'adonna à ce travail et James et Mme Wharton s'engagèrent à apporter leur aide. James écrivit une longue lettre à la presse américaine décrivant la nature de cette entreprise. Son but était d'informer, mais aussi de lancer un appel de fonds. Le Corps fut une des entreprises pionnières de l'ère du moteur.

Leon Edel, Henry James, New York 1972; p. 518

Londres, le 25 novembre 1914

M. Norton eut l'idée de cette remarquable entreprise quand, au début de la Guerre, il vit à l'Hôpital américain de Neuilly des vingtaines de blessés français et anglais qui mouraient ou qui devaient subir de longues infirmités ou souffrances ; une seule raison de cela : le délai incroyablement long d'enlèvement sur les champs de bataille.

Henry James, "The American Volunteer Motor-Ambulance Corps in France: A Letter to the Editor of an American Journal", Within the Rim, Collins, Londres; 1918, pp 63-4

Dès le mois d'octobre, une dizaine de ses voitures furent affectées au service d'arrière-front en France. Les chauffeurs volontaires avaient été recrutés dans des grandes universités américaines. Plus tard, suivant l'exemple de l'AAFS, le service de Norton serait rattaché aux unités de combat françaises. En 1916, l'American Volunteer Motor Ambulance Corps fusionna avec la Croix-Rouge américaine. Cette dernière avait été organisée en France par Herman Harjes, représentant de la banque Morgan, de la Croix-Rouge américaine et du Comité central de secours américain. (Harjes et son père avaient compté parmi les fondateurs de l'Hôpital américain). Le nouveau corps serait dorénavant appelé le service Norton-Harjes, et parfois, Morgan-Harjes.

Lorsque les Etats-Unis entrèrent en guerre, M. Norton avait la charge de plus d'une centaine d'ambulances sur le front occidental, et était en train d'organiser deux sections supplémentaires de quarante hommes chacune. On le pria d'accepter le grade de major dans l'Armée américaine et de continuer de diriger le corps d'ambulanciers qu'il avait dirigé et géré pendant deux ans et demi avec une dévotion inlassable et des résultats admirables. Norton refusa pourtant la proposition et en septembre 1917 se retira du service. Début août 1918, il mourut subitement à Paris, des suites d'une méningite.

E.W. Morse, The Vanguard of American Volunteers, Scribner's, New York 1918 ; pp. 127-128

Un groupe d'Américains influents prit en charge le nouveau bâtiment du lycée Pasteur de Neuilly, dont les travaux étaient presque terminés. Fin août, l'Ambulance américaine était prête, munie d' une modeste équipe sous la direction de deux éminents chirurgiens américains, Edmond L. Gros et Charles Du Bouchet.

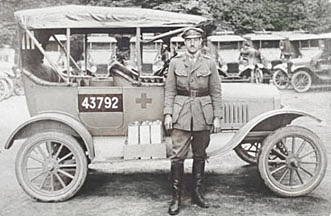

Mme William K. Vanderbilt offrit les voitures pour le transport et M. Harold White, directeur de l'usine d'assemblage Ford à Levallois-Perret, non loin de là, fit le nécessaire pour aménager 10 châssis modèle T. Avec le concours d'un carrossier local, les rares hommes qui restaient à l'usine construisirent une carrosserie rudimentaire : un plancher en bois assez grand pour tenir deux brancards et une structure de lattes en bois recouverte de toile tendues. Une planche posée sur le réservoir d'essence servait de siège au chauffeur qui conduirait à ciel ouvert. Dès la première semaine de septembre, 10 de ces véhicules artisanaux se trouvaient dans la cour du lycée Pasteur. Chacun arborait sur les deux côtés une grande croix rouge avec la légende American Ambulance.

Une demi-douzaine d'ouvriers de chez Ford - Anglais, Américains, Français - s'étaient portés volontaires pour conduire ces véhicules et d'autres ne tardèrent pas à les rejoindre. L'auteur de ce récit, dont les pérégrinations touristiques avaient été brusquement interrompues par la guerre, entra par curiosité au lycée Pasteur le 7 septembre; 15 minutes après, il était ambulancier.

J. Paulding Brown, dans The History of the American Field Service, éditée par George Rock, Platen Press, New York 1956 ; p. 7

Les premiers ambulanciers de l'American Ambulance Field Service ramenèrent les blessés d'un front peu éloigné de Paris.

Ce fut le 6 septembre 1914 que le premier appel réclamant de l'aide vint du champ de bataille de la Marne. On fut averti qu'il y avait des centaines de blessés non soignés à Meaux. Un train d'ambulances automobiles fut envoyé en toute hâte par l'hôpital à Meaux. Dans Meaux déserté, 350 soldats blessés attendaient, soignés par quelques vieux paysans et l'archevêque, Mgr Marbot." Cinquante blessés furent ramenés immédiatement à l'hôpital de Neuilly et ce fut ainsi que s'ouvrit l'Ambulance américaine."

Paul-Louis Hervier, Les volontaires américains dans les rangs alliés, La Nouvelle Revue, Paris, 1917, p. 240.Les blessés de Meaux sont des tirailleurs africains (arabes ou noirs) : Tunisiens, Algériens, Marocains, Sénégalais. Ils ne connaissent en français que leur numéro matricule. Effroyablement choqués, ils endurent des souffrances physiques et morales indicibles. Leurs corps sont ensanglantés et mutilés... Après les premiers soins d'urgence, l'Ambulance les ramène vers Pasteur où les attendent les équipes chirurgicales. Il est clair que nombreux sont ceux qui ne survivront pas : morts pour la France. Ce sont les premiers de l'Ambulance. Il y en aura beaucoup, beaucoup d'autres.

Nicole Fouché, op.cit.Plus tard, lorsque le front s'établit plus à l'est, une Ambulance américaine auxiliaire se constitua à Juilly, grâce à la générosité de Mme. H. Payne Whitney [de la famille Vanderbilt, future fondatrice du musée Whitney à New York].

La générosité d'une autre amie américaine rendit possible la création d'une deuxième ambulance américaine dans le collège de Juilly. Situé à une quarantaine de kilomètres à l'est de Paris, il fut doté du système de chauffage à la vapeur, d'un éclairage électrique et d'une plomberie ; c'était désormais un hôpital apte à recevoir deux cent blessés supplémentaires.

A. Piatt Andrew, With the American Ambulance Field Service in France, tirage privé, 1916, p. x

C'est alors que le service de transport de l'Ambulance se divisa en deux sections : le groupe "à la campagne", dépendant de l'Ambulance de Juilly et la flottille parisienne qui accueillait les patients arrivant par trains-ambulances à la gare de la Chapelle, et qui les emmenait ensuite aux divers ambulances et hôpitaux de la région parisienne.

La section Whitney, à Juilly, marche très bien et joue un rôle important dans le développement et l'extension de notre institution, comme Herrick le projetait et l'espérait dès l'origine ; et maintenant la section des voitures de transport, les groupes et division de "Ford", vont jouer un rôle plus considérable. Dernièrement ç'a été ma principale occupation et nous commençons tout juste. J'ai été enchanté aujourd'hui de recevoir un télégramme d'Elliot, disant qu'il y a de l'argent pour dix "Ford" supplémentaires. Nous pouvons en employer autant que nous en aurons, en ce moment, si nous réussissons à trouver des chauffeurs volontaires comme il nous en faut ; mais cela peut changer en une minute, comme tout le reste.

Robert Bacon, lettre du 17 décembre 1914, citée dans James Brown Scott, Robert Bacon, sa vie et ses lettres (1860-1919), Champion, Paris 1925, p 242

Cependant que l'infrastructure de l'Ambulance américaine se développait, une vaste campagne de recherche de support matériel et financier pour la France était menée aux Etats-Unis et gérée en France par des membres influents de la colonie américaine de Paris : le Comité de secours américain (American Relief Clearing House). Les amis de l'American Ambulance Field Service, souvent associés à cette campagne, étaient nombreux, à commencer par les ambassadeurs américains et leurs femmes - les Bacon, les Herrick et les Sharp - et par l'ambassadeur français à Washington, Jules Jusserand (dont la femme était américaine). Y figuraient également des banquiers comme Herman Harjes et des hommes d'affaires comme James Hazen Hyde et Whitney Warren. (Beaucoup d'entre eux étaient membres du Comité France-Amérique, fondé en 1909 pour la promotion de contacts entre les élites des deux pays).

Entre septembre 1914 et avril 1915, la gestion des deux services de transport de l'Ambulance américaine dépendait de l'autorité du Comité de l'Ambulance, émanation du Conseil d'Administration de l'Hôpital américain. A cette époque, le président de ce comité, Robert Bacon, prit brièvement le volant d'une voiture-ambulance.

Mr Bacon oublie --- ce qui est bien de lui --- de raconter dans sa lettre qu'il envoya plusieurs automobiles sur le champ de bataille, pour en ramener les blessés, et qu'il conduisit l'une d'elles. Les renseignements qui nous manquent nous sont fournis par le directeur de l'hôtel Crillon, où Mr Bacon descendait quand il était à Paris : "Personnellement et à ses frais, il avait réussi à assurer trois automobiles et, jour et nuit, sans cesse, il faisait le trajet entre Paris et le front, qui était à ce moment-là à Meaux et à Soissons, pour en rapporter les blessés."

James Brown Scott, Robert Bacon, sa vie et ses lettres (1860-1919), Champion, Paris 1925

Bacon avait été ambassadeur des Etats-Unis en France de 1909 à 1912, date à laquelle il quitta ce poste pour assumer des fonctions au sein du Conseil d'Administration de Harvard. Ce fut Bacon qui répondit à la demande d'un certain Abram Piatt Andrew, se portant volontaire pour le service en France.

"Qui sait ?" écrivit Piatt Andrew à Isabella Stewart Gardner d'un navire la nuit de Noël de 1914. "Il se peut que nous passions l'hiver à faire la navette de courses entre Paris et Neuilly." Andrew s'était porté volontaire pour conduire une ambulance pour l'Hôpital américain de Paris, mais plus concrètement, ses perspectives étaient tout à fait incertaines.

Tandis qu'à l'automne, la bataille de la Marne s'enlisait, Piatt Andrew disputait difficilement sa première campagne électorale, cherchant à évincer un confrère républicain (neveu de "Mrs Jack"), Augustus Peabody Gardner, député du Conté d'Essex dans le Massachusetts. L'hydravion, qui fit sensation à l'époque, et qu'il utilisait pour parcourir le "littoral nord", de Swamscott à Newburyport, n'empêcha pas sa sévère défaite. Le 21 septembre 1914, lors des élections primaires, il était vaincu par la "machine Gardner". Et c'est ainsi que le célibataire de 41 ans, ex-secrétaire adjoint du Trésor, ex-directeur de la Monnaie des Etats-Unis et ex-professeur de sciences économiques à Harvard eut tout le loisir de fermer sa maison de Gloucester et de partir pour la guerre.

"Je compte sur vous," écrivit Andrew à Robert Bacon "pour me trouver du travail à l'Hôpital américain de Paris." Bacon, qui avait servi sous les ordres de Pierpont Morgan, Theodore Roosevelt et William Howard Taft dans plusieurs postes-clef, était président de l'Hôpital. Il était redevable à Andrew pour avoir employé son fils, Robert Low Bacon, comme adjoint personnel au Trésor sous le gouvernement de Taft. Mais il n'y avait aucun poste disponible dans l'état major de l'hôpital et Bacon ne pouvait proposer qu'un emploi dans le service automobile, comme conducteur volontaire.

Andrew Gray, Tous et Tout pour la France, AFS Archives, NY 1989, p. 1

Andrew, diplômé de Princeton et de Harvard, ayant fait des études

universitaires à l'étranger (Allemagne et France), ancien trésorier de

la Croix Rouge américaine et représentant de celle-ci à la conférence

internationale de 1912, allait donc prendre le volant d'une ambulance,

au début de l'année 1915.

Six semaines d'une vie d'ambulancier aux environs de Dunkerque, début 1915, initièrent Andrew à l'odeur de la cordite, ainsi qu'à une connaissance pratique des problèmes de l'entretien des véhicules, de l'acquisition des pièces de rechange, et de la configuration des ambulances (celui de la Ford modèle T modifiée s'avérant de loin le plus apte). Mais on voulait lui confier un poste plus important.. Le comité de transport continuait à gérer le service sans le diriger, impuissant face à l'obstacle majeur à l'expansion du service : l'interdiction de la présence de volontaires près des lignes de front.

[...]

De retour à Neuilly en mars 1915, Andrew fit à Bacon une proposition de la plus haute importance. Il pourrait lui-même surmonter cet obstacle, pourvu que Bacon le soutienne face à toute objection éventuelle de la part du Comité de transport ou des médecins. Bacon se montra à la hauteur de la proposition, créant un nouveau poste à l'Ambulance, doté d'un titre grandiloquent. Dorénavant, Andrew serait Inspecteur général de l'American Ambulance Field Service, le terme field service servant à créer une distinction subtile entre les activités de ce dernier et celles de l'hôpital propre - terme qui survit jusqu'à nos jours dans le sigle par lequel un des principaux organismes d'échanges internationaux reconnaît ses origines martiales.

Andrew Gray, "The Birth of the American Field Service", dans Laurels, vol 59, n°1, édité par l'American Society of the French Legion of Honor, New York, 1988, pp 12-14.

Avril 1915 : Abram Piatt Andrew passant aux actes, c'est le début officiel de ce qui allait devenir l'AFS.

Lorsque "Doc" Andrew arriva en France, il constata que l'Hôpital américain disposait d'un groupe d'ambulances prêtes à effectuer des évacuations et de quelques voitures affectées à l'arrière-front belge. Les Français n'avaient pas imaginé que l'on pouvait laisser des ressortissants neutres s'approcher trop près du front. Andrew, par contre, envisageait ce que personne ne pouvait alors concevoir : des volontaires américains partageraient avec les combattants les rigueurs et les dangers de la vie du front. Il savait qu'une telle expérience commune forgerait un lien puissant entre les Etats-Unis et la France. Fort de son idée, il ne se laissa pas décourager et parvint jusqu'au Quartier Général de l'Armée où il avait un ami, Gabriel Puaux. Il lui exposa son idée, mettant l'accent sur l'effet positif que produirait une présence américaine sur le moral des troupes au front. Finalement, il reçut l'autorisation de se présenter au commandant de Montravel, affecté alors à l'Est. Encore une fois, Andrew dut se servir de la puissance de son raisonnement : il ne s'agissait pas uniquement d'envoyer quelques hommes de plus au front, mais plutôt d'attirer de plus en plus de jeunes Américains en France. Andrew réussit à convaincre le commandant ; c'est ainsi que le Service aux Armées de l'Ambulance américaine vit le jour.

Le principe de ce service était défini. Il fallait maintenant trouver les moyens nécessaires pour le concrétiser. Au début de 1915, Andrew s'y attaqua à sa façon, directe : il prit le paquebot, traversa l'Atlantique et rendit visite à un ami déjà bien disposé, Harry Sleeper. Andrew lui communiqua si bien sa vision de ce que les Etats-Unis pourraient accomplir que Harry allait consacrer tout son temps dans les années suivantes, à la création d'un magnifique service de recrutement et de recherche de fonds.

Jour et nuit pendant trois ans, Andrew ne négligeait aucun détail : construction et amélioration des ambulances, acheminement des provisions de qualité pour les hommes et les voitures, relations avec l'Armée française et ses officiers au front et à l'arrière, règlement des difficultés dues au renouvellement incessant des volontaires, contact continuel et obligatoire avec les Etats-Unis. Rien ne lui semblait trop insignifiant. Pour lui, tout projet, même le plus ambitieux, était digne d'être envisagé et mis en oeuvre. J'aurais aimé qu'il vous soit donné de le voir comme j'ai pu le faire à cette époque, alors que vous étiez au front. Mais n'est-ce pas sa vitalité, son imagination et la force de sa volonté qui vous ont permis d'y arriver, qui continuaient à s'occuper de vous pendant que vous y étiez et si souvent vous dirigeaient vers l'unité militaire la plus appropriée ?

Parallèlement, l'AFS ne cessait de croître : le nombre de volontaires en service atteignit les 3000, approvisionnés par un service efficace. Formidable entreprise, si l'on pense qu'hommes, provisions et fonds des quatre coins des Etats-Unis traversaient l'océan jusqu'en France où les sections d'ambulanciers s'éparpillaient le long du front... le tout conçu et coordonné par "Doc" Andrew.

Stephen Galatti, cité dans Rock, op.cit., pp 22-23

Les ambulanciers seraient désormais organisés en sections de 20 à 30 hommes, affectées à des unités de combat françaises et envoyées directement sur le front. Néanmoins, pendant encore un an, l'AAFS allait continuer de veiller sur ses opérations à partir d'un petit local dans l'enceinte de l'Ambulance, rue d'Inkermann à Neuilly.

En décembre 1915, Andrew fit venir un ambulancier de la section en campagne en Alsace : Stephen Galatti, lui aussi ancien de Harvard. Galatti allait devenir son "bras droit".

Ce printemps-là, tout le monde travaillait plus dur que jamais, mais Galatti en faisait à lui seul autant que nous tous réunis. Il ne prit jamais un jour de repos. Sept jours sur sept, il arrivait au bureau à 8 heures au plus tard. Il quittait le bureau parfois à 19 heures, parfois plus tard. Et quelles journées de travail ! Il téléphonait à l'agent de Bordeaux, choisissait la personne qu'il fallait pour un poste vacant, envoyait des "câbles" pour rassurer des parents, inquiets sans nouvelles de leur fils, retrouvait des livrets égarés, dictait des lettres, commandait des plaques en bronze portant les noms des donateurs et veillait à ce qu'elles soient installées sur la bonne ambulance... Il prêtait son oreille à la grogne, organisait de nouvelles sections et si, à 17 heures, comme ce fut souvent le cas, on recevait un télégramme annonçant l'arrivée imminente de 50 hommes sur le train de Bordeaux de 19h30, qu'importe, cela faisait partie du boulot. Il en faisait encore un peu plus que d'habitude et, à 19h30, il avait rassemblé assez de voitures à la gare d'Orsay pour transporter hommes et bagages... un repas et des lits les attendaient. Et, si le lendemain matin à 6 heures un convoi devait se rassembler, il était sur les lieux pour le voir partir.

John R. Fisher, "Rue Raynouard", American Field Service Bulletin, avril 1919

Au cours de l'été 1916, le Field Service souligna son indépendance

vis-à-vis de l'Ambulance américaine en supprimant le mot

ambulance de son nom. Avec la bénédiction de Robert Bacon et de

Madame Vanderbilt, l'AFS quitta donc l'Ambulance de Neuilly pour

s'installer dans la magnifique propriété de la comtesse de la

Villestreux (famille Hottinguer) au 21, rue Raynouard à Passy. C'était

un lieu historique dont les célèbres "eaux" avait attiré des hommes

illustres : Rousseau (censé y avoir composé Le devin du village),

Franklin (qui y aurait fait ses premières expériences sur le

paratonnerre) et Bartholdi, sculpteur de La Liberté éclairant le monde.

Le "21 Rue Raynouard" (ou "21" tout court) devint le home de l'AFS à

Paris, un lieu d'accueil et d'orientation analogue à ce que

deviendrait, beaucoup plus tard, le campus de CW Post aux Etats-Unis.

Le lendemain de mon baccalauréat, mon père me mena rue Raynouard jusqu'à une charmante maison Directoire qui n'existe plus et dont les jardins dévalaient vers la Seine. De grands arbres se penchaient sur de longues allées sinueuses qui enlaçaient comme des bras de vastes pelouses où il eût été délicieux de s'asseoir vers la fin d'un beau jour. Tout parlait de temps plus heureux que le nôtre. J'étais sensible à la mélancolie de ce lieu dont on chercherait vainement les traces dans le Paris actuel. Au bas des jardins, rangées en ordre devant la grille qui s'ouvrait sur le quai de Passy, je vis une vingtaine de voitures d'ambulance peintes en gris fer et ornées d'une croix rouge. La dernière de ces voitures était la mienne.

Julien Green, Partir avant le jour, Oeuvres complètes, Pléiade 1977, vol V, p 873

En avril 1917, les Etats-Unis prirent enfin officiellement part à la guerre.

Au moment où l'Amérique se range aux côtés des Alliés, un hommage particulier doit être rendu à ceux de ses fils qui, depuis deux ans et demi, partagent les dangers et la gloire de nos troupes. Parmi eux, les ambulanciers volontaires de l'American Ambulance Field Service méritent une mention reconnaissante. Venus de plus de quatre-vingt Universités américaines (Harvard, 159 volontaires; Princeton, 53; Yale, 47; Leland Stanford, 20; Wisconsin, 17; Pennsylvania, 16; Dartmouth, 16; Columbia, 15; Chicago, 12, etc.), ces jeunes hommes conduisent plusieurs centaines de voitures réparties en quatorze sections attachées à autant de divisions françaises. Quatre-vingt d'entre eux ont déjà reçu la médaille militaire ou la croix de guerre, et nombreux sont ceux qui sont tombés au champ d'honneur. Ce service, entièrement soutenu par la charité américaine à laquelle il a coûté plusieurs millions, est dirigé par M. A. Piatt Andrew, professeur à Harvard, ancien sous-secrétaire d'Etat au Trésor, et M. Stephen Galatti.

L'Illustration, n° 3867, le 14 avril 1917

Dès l'entrée en guerre des Etats-Unis, le service de transport de l'armée française fit appel à l'AFS pour fournir du personnel à son transport non-médical. A partir d'avril 1917 donc, certains volontaires AFS, au lieu de conduire des ambulances, allaient être affectés à la nouvelle Réserve Mallet dont la tâche était d'acheminer matériel et personnel militaires au front. Ensuite, au cours de l'été 1917, l'AFS passa officiellement sous l'administration militaire américaine.

Mais qu'allait devenir l'American Field Service quand le corps expéditionnaire américain atteindrait les côtes françaises ? Pourrait-il raisonnablement rester une organisation indépendante ?